Der nanoLogika Produktkonfigurator

Mit unserem Konfigurator können Ihre Kunden ganz einfach online ihre individuelle Leistung, ihren individuellen Tarif oder ihr individuelles Produkt zusammenstellen. Er ist für jede Branche und beliebig viele Aspekte adaptierbar.

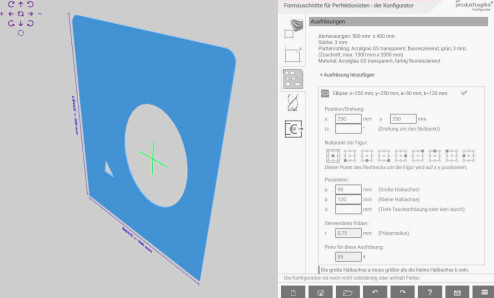

Plattenzuschnitt-Konfigurator

In der virtuellen Werkstatt kann der Profi aus einer Vielzahl von Materialien und Fräsoptionen wählen.

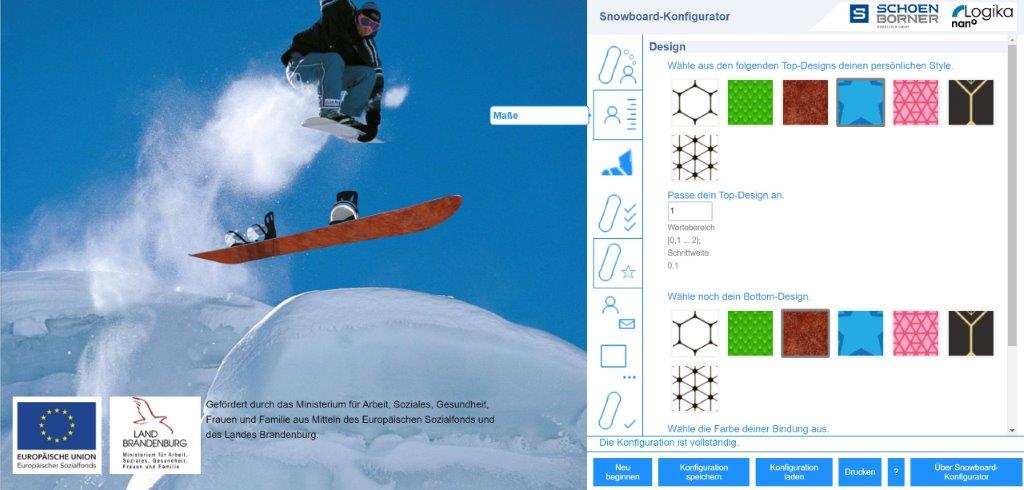

Snowboard-Konfigurator

Der Snowboard-Konfigurator wurde von nanoLogika als interaktives Lehr- und Lernmedium im Rahmen des Projekts WAME 4.0 in Zusammenarbeit mit der Schönborner Armaturen GmbH und dem IMU-Institut entwickelt.

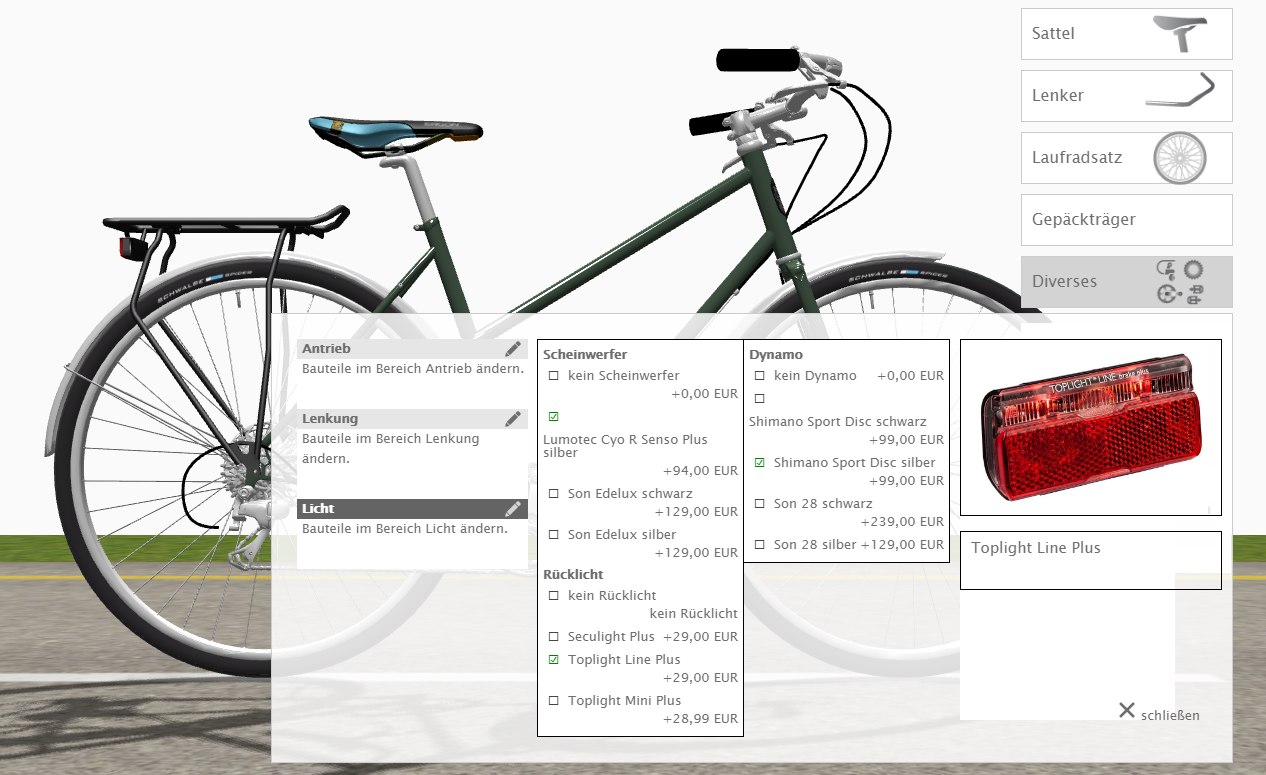

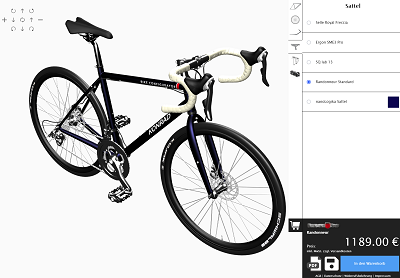

Fahrrad-Konfigurator

Mit KONRAD können Fahrräder individuell online zusammengestellt werden. Die realitätsnahe 3D-Darstellung macht den Auswahlvorgang zu einem Erlebnis.

3D-Visualisierung – Ihr Kundenmagnet

3 Schritte zu Ihrem Online-Konfigurator

Snowboard-Konfigurator

Der Snowboard-Konfigurator wurde von nanoLogika als interaktives Lehr- und Lernmedium im Rahmen des Projekts

WAME 4.0 in Zusammenarbeit mit der Schönborner Armaturen GmbH und dem IMU-Institut entwickelt.

Mit ihm erhalten Jugendliche und junge Erwachsene Einblicke in die digitale Entwicklung und Fertigung von Produkten in Zeiten von „Industrie 4.0“. Zielgruppenspezifisch können mittels des Konfigurators Themen der individualisierten Massenproduktion (Losgröße 1), und auch Aspekte der Datenverarbeitung und des Datenschutzes in der digitalen Fabrik anschaulich vermittelt werden.

Das von 2017 bis 2020 im Rahmen der Brandenburger Weiterbildungsrichtlinie durchgeführte Projekt WAME 4.0 wurde aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg finanziert.

RealisierungDer Snowboard-Konfigurator wurde als Web-Anwendung vollständig auf Basis der produktLogika-Komponenten realisiert. Lediglich der Produktkatalog, Bilder und die 3D-Objekte müssen bereitgestellt werden.

Der Produktkatalog und die darin hinterlegte Logik wird vollständig durch die produktLogika-Engine verarbeitet. Damit wird erreicht, dass keine Programmierung notwendig ist und die Auswahl von Produkten und Optionen durch generische Client-Komponenten präsentiert wird.

Konfigurator-KonzeptDer Snowboard-Konfigurator bestimmt zu den Angaben von Körpergröße und Gewicht und einer Reihe von Optionen das passende Snowboard. Er stellt das konkrete Produkt zusammen und berechnet Snowboard-Länge und Bindungspositionen, die direkt für die 3D-Präsentation verwendet werden. Es werden keine Produkte direkt ausgewählt.